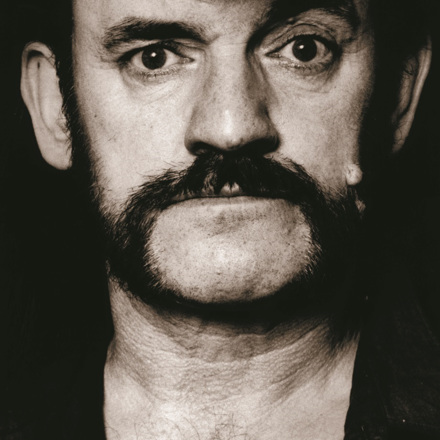

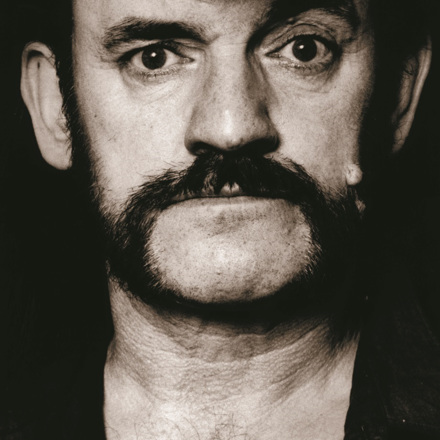

モーターヘッド(Motörhead)の

レミー・キルミスター(Lemmy Kilmister)が亡くなって2025年12月28日に10年を迎えます。レミーのパーソナルアシスタント兼モーターヘッドのロードマネージャーを6年間務めたダン・ホークロフトが、没後10年にあわせて英Classic Rockに寄稿し、1年のうち11か月、1日24時間、レミーとバンドと一緒に過ごした日々を振り返っています。

「2005年からは、1年のうち11か月、1日24時間、レミーとバンドと一緒に過ごした。浮き沈みも含め、その一瞬一瞬が大好きだった。同じ日は二度となかった。レミーは本当にユーモアと知性に溢れていた。僕にとっては父親のような存在――まあ、かなり狂気じみた父親だけど!――で、放っておけば僕は死体安置所行きになっていたかもしれない時期に、彼は僕をかばって守ってくれた。

クルーの中で唯一、レミー、ミッキー、フィルと同じバンド・バスに乗ったのは僕だけだった。運転手が目的地をちゃんと把握しているか確認し、バンドを確実にライヴ会場に送り届けるのが僕の役目だった。それから、ストリップクラブに電話して“やあ、レミーが街に来てるんだ。ライヴ後に寄ってもいい?”と伝えるのも僕の仕事だった。断られたことは一度もないよ。

レミーとはとても親しくなった。まるで親友でありながら、同時に専属の運転手でもあるような関係だった。彼は本当に律儀な人で、礼儀作法を強く重んじる人だった。

彼が亡くなってからの10年が経ち、レミーの伝説はますます大きくなった。一方で、イアン・フレイザー・キルミスター(レミーの本名)は、少し忘れられつつある。彼は唯一無二の存在で、ユーモアがあって、気難しく、そして騎士道的な人物だった。けれど、やや漫画的に誇張されたモーターヘッドのレミー像が前面に出てしまっている。その背後にいた人物はそれ以上の存在だった。僕がレミーの何より好きだったところは、その両面を併せ持っていたことだ。

彼は本当に頭が切れた。ほとんどどんな話題でも、彼とは掘り下げた会話ができた。彼は間違いなく強い持論の持ち主だったが、その見解をきちんと裏づけることができた。彼はチンピラなんかじゃない。レミーは昔気質の紳士だった。サインを待つ大勢のファンの人だかりの中で、彼が“ストップ!”と叫んで、年配の女性にドアを開けてあげるのを見たことがある。そうした彼の小さな振る舞いが忘れられつつあるのは、残念でならないよ。

彼を起こすのは厄介なことでもあった。最初のころは、3時間前、2時間前、1時間前…といくつもアラームを設定していた。だが互いに慣れてくるにつれて、それもあまり必要なくなった。彼の部屋に入ると、ベッドサイドにはジャック・アンド・コークと、(ドラッグの)スピードが置いてあるのが常だった。レミーはよく飲んだが、酔っぱらっているのを一度も見たことがないし、薬物面でも常に自制が利いていた。スピードを少しやり過ぎたときは、ステージに上がる前にガムをくれと言うので分かった。

レミーは、僕がこれまで出会った中でも最もタフでモチベーションの高い一人だった。ホークウインドをクビになり、さらにファースト・アルバムがお蔵入りになった苛立ちを経て、彼は“ふざけるな、絶対にお前らが間違っていたと証明してやる”という本気の姿勢を身につけたんだ。

モーターヘッドにもキャリアの低迷期があった。彼が言うには、ライヴのオファーが全く来ず、誰も彼らと仕事をしたがらない時期があったそうだ。だけど彼らは耐え抜き、それを乗り越えて、やがてアイコンになった。彼はそのことをとても誇りに思っていた。

モーターヘッドとのツアー中の思い出は数えきれないほどある。例えば、ドイツでのライヴに疲れ果てた状態で到着した時のことだ。ちょっと一杯やろうとレミーの部屋に行ったんだけど、彼は本当に疲れていて寝たがっていた。ちょうどその時、タイミング悪く、外で誰かが道路工事用のドリルを使い始めて、彼はため息をつきながら“これ以上悪くなることなんてあるか?”と言った。

で、そのとおりになった。マーチングバンドが通りを下ってきて、ホテルのすぐ外で立ち止まったんだ。するとレミーが下に向かって叫んだ。“よう、相棒”。バンドリーダーが見上げると、レミーは大声で“ダムバスターズのテーマ、知ってるか?”って叫んでから、窓を閉めて、悪いことをした子どもみたいにカーテンの陰に隠れたんだ。

今では、レミーの故郷バースレムに彼の銅像が立っている。正直に言えば、本人は“反・銅像”派だと思う。ただ、その言い方には二つの側面がある。モーターヘッドのレミーなら“最高じゃねえか”と大喜びしただろうが、イアン・キルミスターとしては台座に載せられるのを嫌だっただろうね。彼の考え方は“像にするならもっとふさわしい人が他にいるだろう”だった。地元の音楽会場をキルミスター・ホールズにする計画? それなら賛同したに違いない。ライヴ音楽に関わることなら何でも。だってそれこそがレミーの生きる源だったんだから」