『a-ha THE BOOK』の出版を記念したトーク・イベントが11月3日に東京・銀座ラウンジゼロで開催されました。イベントは2部構成で、第一部は『a-ha THE BOOK』執筆陣が振り返る2022年のa-haと題して、映画『a-ha THE MOVIE』の字幕を監修した勝山かほると『a-ha THE BOOK』企画・編集者である櫻井敬子が登壇。続く第二部は、かつてa-haのレコード会社担当を務めた佐藤淳(元ワーナーパイオニア洋楽部)がa-haの80年代の想い出を語りました。その第二部のレポートが到着しています。

以下、シンコーミュージックより

『a-ha THE BOOK』の出版を記念して開催されたスペシャル・トーク・イベント、第二部のゲストはa-haの日本デビュー当時からレコード会社の担当をされた佐藤 淳さん(元ワーナー・パイオニア洋楽部)。80年代のa-haを数々のエピソードを交えて語っていただいた。司会進行は本書の編集担当・荒野。

荒野:ワーナーでa-haをデビュー当時から担当されていた佐藤 淳さんです。

当時は洋楽の一線級の大スターばかりを同時担当されて、そんな超ご多忙の中で新人a-haを初期設定から担当されて、彼らをどういう風に売り出そうと考えられたのですか?

佐藤 淳(以下佐藤):まだカセットテープの状態でワーナー洋楽部に送られて来た「テイク・オン・ミー」に強く反応したのは僕ではなくて、ワーナー時代の僕の師匠である田中敏明さんでした。ヒットメイカーである師匠が小さなラジカセで「テイク・オン・ミー」を大音量でかけながら“これは行ける!淳の担当で”と指令を受けてa-haと出会いました。

アルバムカバーも決してザ・アイドルという感じではなく色も淡い銀と黒。あのシックな世界観をキャッチコピーや帯に反映したつもりです。一回だけミスしたのは広告に「ルックスもよくて」と書いてしまったこと。考えたら、ルックスがいい悪いは皆さんが決めることですもんね。

荒野:ファースト・アルバム『ハンティング・ハイ・アンド・ロウ』を聴いた印象は?

佐藤:「テイク・オン・ミー」だけじゃないんだな──。

荒野:そうですよね。

佐藤:モートン(モートン・ハルケット)が手を伸ばして皆さんを迎えにきたあのビデオ「テイク・オン・ミー」が世界の扉を開いてくれたので、感謝はしてますけど、コンサートに行くと「ハンティング・ハイ・アンド・ロウ」や「アンド・ユー・テル・ミー」のアコースティックコーナーで景色が変わるので、そっちの面も存るのが強さの秘訣と思います。

荒野:二枚目の『スカウンドレル・デイズ』が凄いアーティスティックなアルバムで、またガラッと雰囲気が変わって。

佐藤:ポールさん(ポール・ワークター=サヴォイ)、やりたいことやったな。

荒野:やりそうな感じはあったんですか?

佐藤:ドアーズ(60年代後半カリスマ性を誇った孤高のロックバンド)のファンだというのは結構有名です。初来日の時西村 寛さんにプロモーション写真を撮ってもらったんですが、メンバーを床に寝かせて、三人が円を三分割するように中心に頭を集めるような配置にして撮った時に、僕は三人から“これがお前のイメージなのか!!!!”って怒鳴られっぱなしでした。

荒野:やっぱりアイドル的な写真を撮ることにメンバーは抵抗していたんですか?

佐藤:その段階で、ヨーロッパで散々アイドル視されていたし、彼らも若かった。僕もまだレコード会社の2年生なので“イメージなんてワカンねぇ‼︎”って、言い返して。なにせお互い新米同士なので。

荒野:でも当時の媒体の傾向としてはアイドル的なわけで。

佐藤:三人いたのがよかったのかな。誰かの気持ちが落ちると、誰か一人がやる気になって。だいたい三番手のマグネさん(マグネ・フルホルメン)なんですけど、外交官兼チアリーダー的な役割で。

荒野:パーソナリティについては皆さんも興味があると思いますが、どういうタイプに分かれますか?

佐藤:当時の「ロック・ショウ」の宮崎編集長によると、歌舞伎の言葉でいう、一番手(看板)、二番手、三番手とあって、これがポールさん、モートンさん、マグネさんなんですって。これは理想の三人組、一番手が三人いると揉める──と仰ってました。

荒野:個別にいうとどういう性格なんでしょう。

佐藤:僕が一緒に仕事をしていた80年代と「a-ha THE MOVIE」の頃を比べると、元々あった性格が顕在化している感じがしました。でもデビューの頃は三人で世界と勝負だ!って一丸となっていて、まだ日陰が出てきてない。まぁ言うと、マグネさんが外交官兼作曲で、ポールさんが音楽監督、モートンさんはず〜っと理想を語っている人、<──ファンの方一人一人と話がしたい…>って、それは無理無理。

荒野:真剣にそういう方なんですね。

『a-ha THE MOVIE』での印象深いシーン

佐藤:今度の映画を見て変わらないなと思ったのが、常に誠実で飾らない三人。例えばポールさんはイライラを隠さないし、誠実だからこそモートンさんはずっと悩んでる。

荒野:映画の中で印象に残っているシーンってありますか?

佐藤:映画を観て思い出したのが、かつて音楽業界のレジェンドの方から、「アーティストはレコード会社の連中にホントのことなんか話さない」と言われたこと。あ、このことなんだ…四人目のa-haとか名乗って浮かれていたけど、メンバーのことを俺は何ひとつ知らなかった。

荒野:なるほど。何が絆であの三人が結ばれているのか──がよく分かる映画でした。音楽、a-haという場所が友情云々を超えたところであるということ。

佐藤:ここしかない──感、結局ここに戻ってくるしかない。ポールさんとマグネさんがそれぞれ曲を書く、で、モートンさんは“そろそろメンバーになれたかな”みたいな第三者感があったりして。思い出したのは「マンハッタン・スカイライン」という曲、バラードで始まってハードになる展開で、マグネさんが愚痴ってたのは、“どうせバラードの美しいところはポールが書いて、ハードなところは俺が書いたと思ってるだろうけど、実は逆なんだよ”。

荒野:そういう役割分担は80年代は見えにくかったと思いますが、だんだんそれぞれの色が出て分かれてきた感じはありますよね。

佐藤:80年代は「テイク・オン・ミー」のリプロデュースとか大人たちによる支配があり、そこから独立していく流れ。今回映画を観て『トゥルー・ノース』を聴いて、アイドルの呪縛からついに解き放たれたんだな──と思ったので、一応マグネさんに<おめでとう>ってメールを出しておきました。

荒野:『トゥルー・ノース』はかなり成熟したアルバムだと思います。

佐藤:これは自分のFACEBOOKにも書いたんですが、初来日のときに全てのメディアの方が<ノルウェーの音楽状況はいかがですか>と同じ質問をするので、僕も含め皆んな若かったからイライラして、その対応として、一案は<壁に質問の答えをあらかじめ書いておいて、黙って指を差す>、二案は<自分たちは食事に行って通訳の肥田さんに回答を託す>っていうような、生意気盛りの僕たちでした。ともかく革命的なビデオで出てきたルックスのいい人たちという以外に手掛かりがなかったんでしょうね、僕は<他の曲は聴きましたか?>って心の中で問いながら繰り返されるインタビューをやり過ごしてました。

荒野:これは来たな!という手応えがあったライヴとか、なにか記憶に残っていますか?

佐藤:僕の五年間はまだ途上期でしたね。コンピュータを多用したレコーディング・アーティストだから、ライヴ・バンドとしてはスタートに近い時期だった。だから、皆さんに助けていただく瞬間──ステージの縁に腰掛けて生ギターで「ハンティング・ハイ・アンド・ロウ」とかを皆さんと歌うときに、<来る>んです。結局、歌声とメロディなんだなということと、皆さんもそこを愛してくれている──というのが鳥肌ポイントでした。武道館で舞台からマグネさんが僕の名前を呼んでくれた時は、<この人たちと一緒に武道館まで来たな>と思いました。一回途中で止まったりして演奏は大変そうでしたけどね。

荒野:世間的に最近はバンドって経費的なこともあり維持が難しくなって、打ち込みとか手軽にできる方向に向かっている中、彼らは人間を使ってバンドでツアーをするということに拘ってますよね、初期はコンピュータを使うポップ・ユニットというイメージでしたけど、本質的にはバンドマンなんだなというのを新作で感じたんですけど。

佐藤:コンピュータが入ってきた時代でしたけど、成り立ちはポールさんとマグネさんが始めた…というバンド少年。それが今まで40年、紆余曲折がありながらよくぞa-haの看板で続けてくれたなぁ──と、大昔関わった者としてはしみじみ思います。

荒野:最近はメディアへの露出も変わってきて、他のメンバーではできないけど、例えば「マスクド・シンガー」という番組にモートンがマスクを被って出てたり、そういう器量があるということですよね。

佐藤:彼は役者をやったりもしています。最近、意外なところから話が伝わってくるんですよ、僕が以前いた会社のデンマークの同僚から<モートンがよろしくって言ってた>とか、映画の配給会社の方がニューヨークでモートンさんにインタビューをした時に<あぁ日本の取材か、JUN SATOっていう親切な人によろしく>って言われたとか。親切?? 怒鳴られるくらい宣伝し倒したんですけど…モートンさんは一つ違いのご高齢なので、そろそろ全ての記憶が美しくなったのかな。(場内爆笑)

荒野:さっきの「マスクド・シンガー」も臨機応変に対応できてるところがいいなと思ったんです、バンドの中で役割分担ができている気がします。モートンも作曲はしてるけど、a-haという場所に関しては、『トゥルー・ノース』もそうですけど、作曲というエリアには敢えて干渉しない、ポールとマグネの二人に委ねる──自然とそういう決め事があの三人の中にはできてたんだなっていう気がしました。

佐藤:一方で、ポールさんとマグネさんがどんな曲を書こうと、モートンの声がなければそれはa-haではないので。そういう意味ではほぼ完全な三角形。しかし、よく出ますよね、あの声。

荒野:どうやって保ってるんだろう。

佐藤:最初のプロモーション来日のときは芝浦インクスティックでショウケースをやったり、色々なマスコミに取材していただいたんですけど、次にコンサート来日してもうワンランク上の会場でライヴをするとなると、取材が制限されるんですよ、モートンの声を保つために。だから当時は「なんで取材を受けないんだ!」とプレスから怒られながらモートンの声を守りました。今は声を保ったりコントロールしたりする術も当時より多いと思います。

荒野:色々なシンガーの方を取材してきて、よく聞くのは、<会話で喋るのは喉に凄い負担がかかる。だからなるべくライヴ当日とかデリケートな時にはあまり喋りたくない>。その辺りモートンは凄く慎重にしていたということですね。ではここで、前回のイベント開催に際して皆さんから前もっていただいた質問があるので、それを佐藤さんにぶつけてみたいと思います。

佐藤:80年代の話だけにしてくださいよ(笑)。

a-haについてのQ&A

Q:来日時の三人についてのエピソードを言える範囲でお聞きしたい。

佐藤:宿舎からポールさんと(ローレン・)サヴォイさんのカップル(当時はまだ結婚していなかったと思いますけど)を冷凍車に入れて逃がしました。その時、ポールさんらしいなぁ〜と思ったのは、出て行く時“It’s supposed to be a romantic night(ロマンティックな夜になるはず)”って言ったんです、ポールさんとはほとんど喋ったことはないんですけど(笑)。そして「テイク・オン・ミー」が全米ナンバー・ワンになった後、残念ながら徐々にアメリカではあまりヒットが出なくなった、でも皆さんのお陰で来日コンサートができた──という頃、ポールさんから、“アメリカのチャートがなくても、ここまで持ってこれたね”ってビジネスパートナーみたいに言われた。

荒野:アーティストはなかなかそういうことは言ってくれないですよね。

Q:映画にも出てくる、新幹線の中でモートンが「ハンティング・ハイ・アンド・ロウ」を歌うのは自然な流れだったのでしょうか。

佐藤:京都に向かう移動中、新幹線車内でポールさんの生ギターでモートンさんが歌い出す、あれはワーナー側でTVKの撮影クルーに密着でついてもらったもの。よく見ると分かるんですが、ギターを弾きだした時にノルウェー語で“◎▼■○…モルツ…”ってポールさんが顎で<やれ>みたいな合図をするんです、あの瞬間に<あ、ポールさんが音楽的な指示者で、こういう構造の三人なんだな>と思った。これはどのアーティストもそうですけど、初めて接する時はできるだけ早くその中の力関係を察知しなければいけない。例えばマネージャーよりメイクアップの人の方が影響力を持っている(笑)──とか。

荒野:a-haのスタッフで印象に残っている方はいます?

佐藤:「シャイン・オンTV」のPVでベースを弾いているマネージャーのテリー・スレイターさんが凄く強く握っていて、場所は覚えてないのですが、ホテルのレストランで食事をしている時、そこで酔っ払ったイギリス人のオジサマ二人組が “なんかa-ha〜とかいうのが来てるんだろ〜〜”って聞こえよがしに言った。それを聞いた瞬間スレイターさんは立ち上げって二人組の所に行き、バン!!とテーブルを叩いて “Do you have a problem?“。昔気質のタイプだなと。

荒野:そういう腕っ節の強い人も側にいないと。

佐藤:コンサートのエージェントがメル・ブッシュさんというベテラン。その二人にa-haは守られていた。

Q:日本への思い入れはメンバーにどれくらいあったのでしょうか。

佐藤:『トゥルー・ノース』を聴いて僕がマグネさんに<昔は取材の度にノルウェーの音楽状況を質問されましたが、ついにあなた方は“これがノルウェーの音楽だ”と言い返せるアルバムを作れましたね>ってメールを出したんです。そうしたら<皆さんのおかげで日本という国をより深く知りたいと思い、本当に感謝しています>という返事が来ました。

荒野:そういう風に<常に日本を気にかけてくれているバンド>って印象はありますよね。

Q:今もう一度メンバーに会ったら言ってあげたい言葉はありますか。

佐藤:“映画見たよ”と、『トゥルー・ノース』の話はすると思います、“ここまで来たんだなぁ”って。でも現担当じゃなく昔一緒に戦った仲間なので、今はあまり喋ることはないんです。昔のことをしみじみ語るほどあの人たちは後ろを向いてないし。

Q:バンドがここまで長く続くと思いましたか。

佐藤:誰も思ってなかったでしょうね。単に上を向いているわけじゃなく、アップ&ダウンしながら『トゥルー・ノース』に届いたというのが、本当に“おめでとう”と言いたいです。

Q:佐藤さんにとってa-haはどんなアーティストでしたか。

佐藤:レコード会社との親密度は、プロモーション来日がある/なしでもの凄い違うんです。コンサートで来日した時ずっと付いているのは招聘元の担当者さんなので、レコード会社は一歩遠い感じ。それに対しプロモーション来日は自分でスケジュールを組めるし、彼らも窓口の僕しか知らないから近しくなるかな。ただ毎月5枚くらい作品を担当してましたしずっとa-haに連絡するという暇もないので、僕にとってはデビューを担当させてくれた、僕に居場所を作ってくれた、いくつかの偶然も含め特別なアーティストです。

荒野:こういう機会なので、会場でご質問のある方いらっしゃいますか。

Q:勝山です。すみません私で(笑)、佐藤さんが個人的にa-haの曲で一番好きなのはなんですか。

佐藤:初期、一緒に動いていた頃は「ボーイズ・アドヴェンチャー」、僕らみたいだ!って勝手に思ってました。最近頭の中でグルグルしてるのは「マンハッタン・スカイライン」。後、困った時にa-haを聴くと韓国コスメクラスのデトックスがあるらしいです。

Q:櫻井です。a-haのデビュー・プロモーション当時、先に日本で人気があった、G.I.オレンジなどのプロモーションは参考にされましたか? 彼らも日本各地を長期間ツアーして、洋楽の入り口にいた地方の少女たちにとっては「会いに行ける洋楽アイドル」的な存在でしたし、80年代にa-haが地方まで遠征していたのは、G.I.オレンジを意識した戦略だったのかもと思ったのですが。

佐藤:ここにいらっしゃってる皆さんがa-haについていてくれたので、敵じゃないです! (笑) 来日時にあれだけ日本各地を廻ったのはa-haとヴェンチャーズさんくらいだと思います(席に戻ったら「カーペンターズは津々浦々廻った」と肥田さんに教わった)。初めて見た洋楽アーティストがa-haだとも言っていただいて、腰の強い応援をずっとして貰えたんじゃないかな。

荒野:佐藤さん、今日は長々とお付き合いいただきありがとうございました。

佐藤:ありがとうございました。

この後a-haの『トゥルー・ノース』ミュージック・ビデオ他が上映され、櫻井さん、勝山さんのサイン会が行われた。

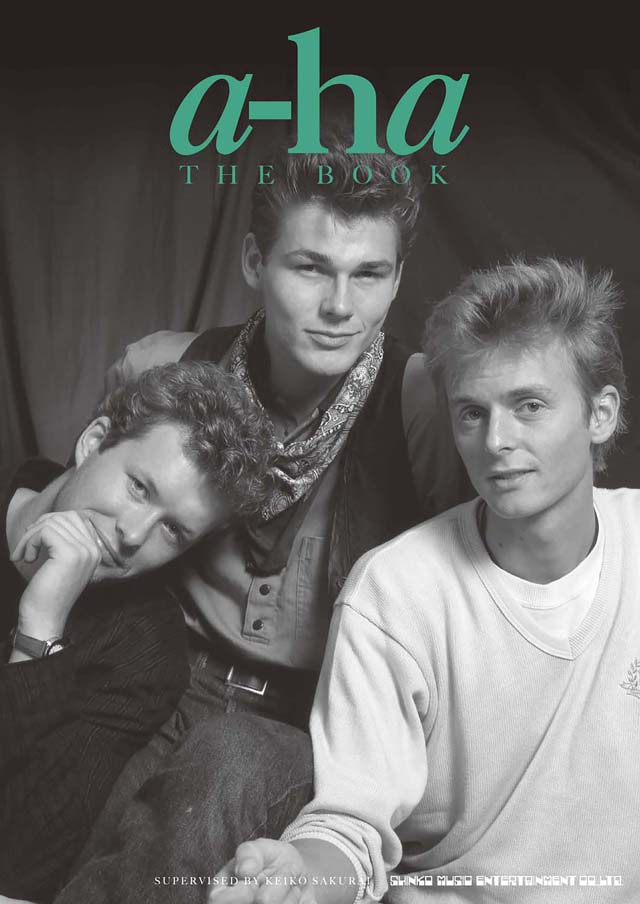

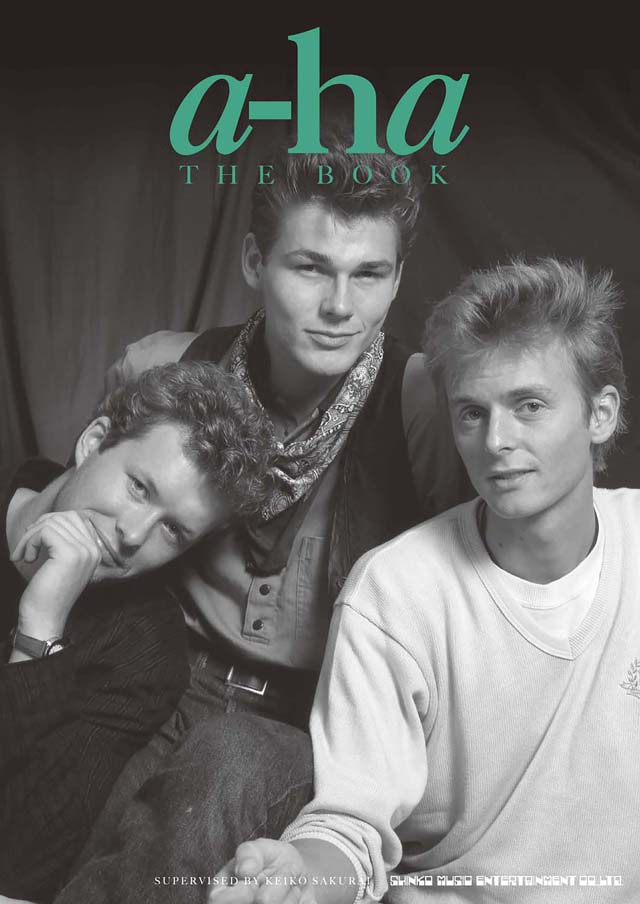

■『a-ha THE BOOK』

櫻井敬子(監修)

B5判/208頁/定価:3,300円(税込)/発売中

ISBN:978-4-401-65204-4