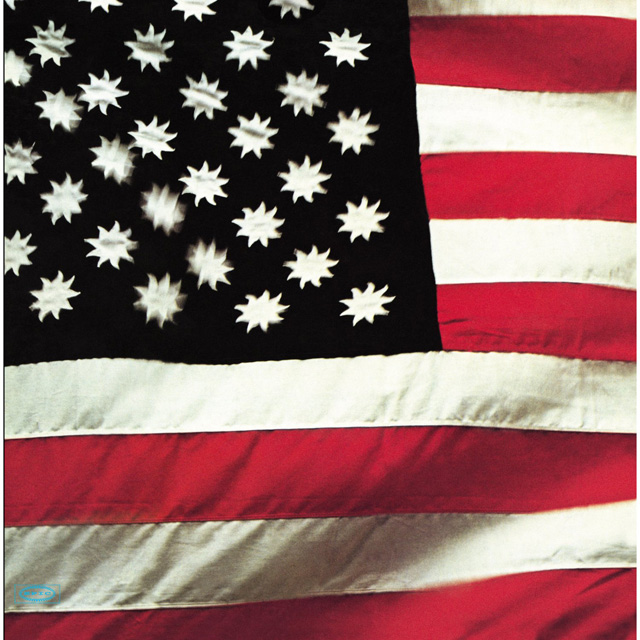

スライ&ザ・ファミリー・ストーン(Sly and The Family Stone)の代表作のひとつで、1970年代において最も偉大で影響力のあるアルバムの一つとして知られる『There's a Riot Goin' On(邦題:暴動)』(1971年)。発売から半世紀を迎えた今、さまざまな世代のスターたちが、このアルバムが自分に与えた影響などについて語っています。英ガーディアン紙企画

■ナイル・ロジャース

「このアルバムがアメリカの若い黒人に与えたメッセージは、ポジティブなものだった。僕たちが直面していた、そして残念ながら今も直面している多くの問題を、ポップミュージックの中で直接語り、対処し始めていたのです。白人アーティストと違って、黒人アーティストには伝統的にそのような自由がありませんでしたが、スライはその先駆けとなったのです。私たちの時代が来たと感じました。“Family Affair”は、確かに踊れますが、地球上の人々の美しいモザイクについて語っています。このアルバムは、革命的な声明でした。解放感があり、僕のような若いアーティストに夢を見る力を与えてくれました」

■グレッグ・エリコ(スライ&ザ・ファミリー・ストーンのドラマー)

「『There's a Riot Goin' On』のセッションに関する話はすべて真実だ。激動の時代だった。グループは分裂し、スライには次のレコードを作らなければならないという大きなプレッシャーがかかっていた。その前年にオリジナル・バンドで“Family Affair”と“Thank You For Talkin' to Me Africa”を発表していた。その後、スライはすべてを自分でやりたいと言い出した。それが面白くないことに気付いたのかもしれないが、後には引けなかったんだ。

伝統的なスタジオから彼の家の屋根裏部屋に移ったが、そこにはらゆる麻薬があった。彼は午前3時か4時に僕の家のドアをノックして“さあ、このパートは俺がやる。起きて、レコーディングを始めよう!”と言った。また、セッションを中止することもあった。結局、僕が行かなくなったことで、彼はドラムマシンを使うようになった。ホテルのラウンジにいるような人がいい加減な音楽を作るのに使うようなものだったが、スライはとてもクリエイティブに使っていた。マシンのリズムをオフビートでスタートさせると、ビートが裏返ったような独特のサウンドになるんだ。

時代が暗かっただけに、音楽も暗かった。完成したアルバムを最初に聴いたとき、僕は“彼は僕たちと一緒にいるべきだった”と少し態度に出てしまったが、だんだんとそれがとてもクリエイティブで、彼が起こっていることを歌詞にしていることに気づいた。僕は笑顔で聴くようになったよ」

■ボビー・ギレスピー(プライマル・スクリーム)

「“I Want to Take You Higher”や“Everyday People”などの初期のヒット曲は、超越的な喜びに満ちたパーティーレコードであり、団結を肯定するものだったけど、『There's a Riot Goin' On』は現代のブルースであり、ブラックアメリカの恐怖、パラノイア、失望を反映した非常に暗いレコードだった。貧困、ホームレス、薬物中毒、ベトナム戦争などがあった。マーティン・ルーサー・キングやマルコムXが撃たれた。アメリカ国家はブラック・パンサーに対して戦争を仕掛けていた。マーヴィン・ゲイの『What's Goin' On』は、何か良い日が来ることを求めていたが、スライのレコードにはネガティブな雰囲気が漂っていた。彼はドラッグの壁に閉じこもり、自分の中に引きこもってしまったのだ。

非常に密度が高く、密閉されたサウンドで、プロダクション中の空気があまり入っていない。彼は、あのような楽しいアンセムを書くことができなくなった。社会的にも個人的にも、物事があまりにも暗すぎたんだ。“Family Affair”には、諦めと控えめな怒りがある。“One child grows up to somebody that just loves to learn / And another child grows up to somebody you'd just love to burn(勉強好きな大人に成長する子供もいれば/火を付けてただちに燃やしたくなるような大人に成長する子供もいる)。“Running Away”はほとんど中毒についての曲で、自分自身への警告かもしれない。息が詰まるようなレコードだけど、中毒的に酔わせてくれるんだ」

■ブッカー・T・ジョーンズ

「1966年か1967年にメンフィス・ミッドサウス・コロシアムでスライ&ザ・ファミリー・ストーンを見た。とにかく素晴らしかった。独創的なホーン・ライン、ギターの電子音、ハモンド・オルガン。ロックンロールとR&Bに、機関車のようなスライのシャッフル・グルーヴが加わっていた。(ベーシストの)ラリー・グラハムは、指板の高い位置で演奏していた。ワンコードの曲もあれば、構造的に解放された曲もあり、抑制された野生のようなものだった。ヒット曲はとても新鮮だった。社会的なコメントは、スピリチュアルな背景を持つ、重要で痛烈なものだった。“Everybody Is a Star”に込められたメッセージはとてもシンプルなもの。彼の音楽には、人間の自己に関する知識があった。

『There's a Riot Goin' On』は、彼らが以前に作った音楽を基にしているが、異なるダイナミックさを持っている。スライは、今でいうサンプリングのように、さまざまなセッションで得たジャンルや音をミックスしていた。“Poet”で彼が歌う“My only weapon is my song(俺の唯一の武器は俺の歌)”は、僕たちが闘争に巻き込まれていること、そしてソングライターが世界に対して責任を持っていることを認識している。僕にとって“Family Affair”は、人類という大家族と、目の前で進行しているカースト制度をテーマにしている。繁栄している人もいれば、破壊されている人もいた。1971年には、ひどいことが起こったが、彼は暗闇の中でも喜びを忘れなかった。彼は、ジャンルは違うが、JSバッハやデューク・エリントンのような存在だった」

■デニス・ボーヴェル

「僕が17歳か18歳の頃、この作品は、社会的なコメントや超かっこいいベースラインの点で、最も進歩的な音楽だった。革命的な傑作で、後続のすべてがこの作品に触れている。ラリー・グラハムは親指ベースとスラップベースによるタンピングを発明したし、ホーンのリフは死ぬほど素晴らしかった。

スライはファンクの(ジミ)ヘンドリックスだった。彼は多人種の旗を掲げていたので、黒人の中には彼が白人と一緒に演奏するのを嫌がる人もいた。70年代後半に活動していた多民族バンド、Matumbiで同じような態度に直面したとき、『There's a Riot Goin' On』の“(Thank You For Talkin' to Me Africa”をレゲエ・ソングとして演奏した。冒頭の“「Staring at the devil, looking at his gun(悪魔を見つめ、彼の銃を見る)”というセリフは、実際にあった警官との出会いが元になっていると思う。

70年代、僕の友人の一人が、Cheam(南ロンドン郊外)の会場で演奏するためにスライを連れてきた。彼らはリムジンで彼をライヴ会場に連れて行ったが、スライはこう言った。“ホテルに戻ってくれ。俺たちはバーには行かない”。彼は無意味なことをしない人だった」。

■スージー・クアトロ

「『Dance to the Music』が発売されたとき、私はちょうどラジオを聴いて“イエーイ!”と叫ぶ年齢でした。それぞれの楽器が、まるで小さなソロのようだった。彼にはカリスマ性があり、動きがあり、ホーンがあり、バンドの半分は実際に彼の家族でした。『There's a Riot Goin' On』は驚きでしたが、私はアーティストがそういうことをするのが好きです。創造性はルールに従いません。

しかし、彼が名声に対処する手段を持っていたかどうかは疑問です。スライのようにごく普通の人が有名になると、彼の心の中では、有名でない人では満足できないので、有名な人になって普通の人を消し去ろうとするのです」

■スティーヴ・ヴァイ

「僕が9歳か10歳のとき、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの『Greatest Hits』で目が覚めたような気がした。その年齢でも『There's a Riot Goin' On』の音楽には大きな変化があることがわかった。後になって、あのレコードが完璧な嵐だったことがわかった。あのレコードは、当時の政治的抗議と社会的変遷に後押しされただけでなく、彼の心の中の悪魔と、制作技術の大幅な逸脱があったのです。

スライは妄想にふけって、ならず者を囲い込み、自分のドラムのビートに合わせて行進するようになり、バンドとは疎遠になり、アイク・ターナー、ボビー・ウーマック、ビリー・プレストンを呼び寄せた。バンドやアーティストが大きな変化を遂げたとき、もう少し生々しく、正直になることがよくある。それは、準悲惨なものであると同時に、大きなメリットがある場合もあり、僕は『There's a Riot Goin' On』をそのように見ている。彼の素晴らしさは、瓦礫の中に紛れ込んでいた。

彼は大胆にも“Luv N' Haight”でオープニングを飾ったが、これは基本的にはバラバラだ。曲によっては、ヴォーカルが聞こえないところもあるが、それがかえって神秘性を高めている。クリエイティブな仕事をしていると、幻覚を見ているかのように物事が違って見えるもの。暗い色調は、彼が自分の気持ちを深く掘り下げていることを表現しているが、エネルギーを感じ、それに触発されているのです。そして、多くの人がそう思いました」

■ジョニー・マー

「僕が『There's a Riot Goin' On』にハマったのは、ザ・スミスの終わり頃でした。ヒット曲は知っていたが、こんな曲は聴いたことがありませんでした。スライは、ゴスペル、ジャズ、実験的なプロト・ファンクなどの独自のスタイルを生み出し、多民族・多人種のバンドというアイデアで時代を先取りしていた。“Family Affair”は、彼がグルーヴから抜け出しそうなほどゆったりとしている。

グレイル・マーカスはスライ・ストーンを“文化的政治家”と呼んだが、僕にとってこのアルバムは、完全に創造的な自由を感じさせるものであり、そこには力がある。アメリカで最も偉大な文化人の一人が自分の繭の中に引きこもるというのは、非常に一途なこと。90年代のヒップホップと同じように、メッセージは重いものでなければならなかった。理想主義の死から来る雰囲気はあるが、露骨な曲は1曲もない。単なる説教では通じないんだ。

純粋にカウンターカルチャーであり、革命的であり、魂を宇宙に向かわせるものだ。このアルバムは、彼が薬物を使用したためにこのようなサウンドになったと言われているが、薬物がビジョンを促進したとも言える。このような重要なレコードが偶然にできたとは思えない」

■サナンダ・マイトレーヤ(テレンス・トレント・ダービー)

「『There's a Riot Goin' On』を初めて聴いたとき、僕は自分の視野を再構築することになった。探究心と革新に満ちた時代を締めくくるにふさわしい作品だ。その大胆で大胆な親密さは、ヒップホップやローファイのDIY精神を先取りしているし、のむきだしの摩耗はパンクの感情的な風景を予感させ、ジャズをさらに別のものへと脱皮させた。このような先見性のある成果を実現するためには、当時も今も変わらず、心を揺さぶるような大いなる勇気が必要だ。これは、国家の構造を解き明かすサウンドトラックであり、一人の詩人が地獄についての個人的なビジョンを共有しながら、灰の中の不死鳥が火の粉を振り払って星に変えることができるということを示している」

■ハワード・ディヴォート(バズコックス/マガジン)

「リーズのレコードショップで働いていた友人が“自分には合わないから”と『There's a Riot Goin' On』のホワイトレーベルをくれたんだ。僕はシングルの“Family Affair”と“Running Away”が気に入っていた。数年後、ストゥージズの“Funhouse”を買った後、再びそれを取り出してみた。マンチェスターでセックス・ピストルズのライヴを撮影していたルームメートのマーク・ロバーツと僕が顔を見合わせたことを覚えているよ。“これは素晴らしいレコードだ”と。暗さ、退廃、ニヒリズムが、パンク以前、そしてパンク以後の僕の中で起こっていたことと共鳴していたんだ。エモーショナルでスピリチュアルな領域は、見慣れた土地のように感じられたよ。

スライが初期のアップビートな曲“Thank You Falettinme Be Mice Elf Agin”を“Thank You For Talkin' to Me Africa”に変え、ほとんど容赦のない悲歌のようにしたことに魅了された。マガジンでカヴァーし、元のタイトルでリブランディングし、ライヴの最後に“ありがとう、でもまた苦しめてくれてありがとう”として演奏した。

僕はこのアルバムの童謡、子供のようなチャント、意味不明な言葉、しゃがれた声、つぶやくような声、しわがれた声が大好き。“Time”はスライの曲の中でも最も好きな曲だ。彼の音は裏返ってる。しかし、素晴らしい曲とミュージシャンの音楽性が輝いているんだ」

■スピーチ(アレステッド・ディベロップメント)

「90年代、僕はヒップホップのレコードで素晴らしいドラムサウンドを聞き続け、それがスライ&ザ・ファミリー・ストーンから来ていることに気づいた。彼らの多人種・多人種のラインナップは、僕たちの進化に欠かせないもので、彼らがいなければアレステッド・ディベロップメントは存在しなかっただろう。“Everyday People”は、僕たちの曲“People Everyday”にコーラスを提供してくれたので、僕にとってとても大切な存在になりました。

『There's a Riot Goin' On』は太陽のような作品。当時も今も、多くのソウルミュージックには見られない、黒人の経験に基づく人間性を示している。僕の場合、“Family Affair”は家族の中の浮き沈みのこと。“Just Like a Baby”はとても傷つきやすく、“Running Away”はとても軽やかな曲ですが、アメリカの歴史の中で黒人たちが大変な時期にあったことを歌っている。

マーティン・ルーサー・キングとマルコムXが暗殺された後、僕にとってこのレコードは、アフリカ系アメリカ人としてのスライ・ストーンが、唯一の共通項である僕たちの人間性に回帰したものです。“Africa Talks to You 'The Asphalt Jungle' ”は、ハーレムやセントルイス、デトロイトのアスファルトジャングルにいる人々に、希望と帰属意識があることを伝えている。それは、僕たちを目覚めさせるための、音とテクスチャーの見事で実験的な探求でした」